INTRO

Le parcours patrimonial "Les pierres racontent" est en place dans le cœur du village de Saint-Martin-de-Londres depuis le mois de juillet 2025. Venez explorer le passé médiéval de Saint-Martin-de-Londres ! En autonomie. Départ devant la mairie : plan général du parcours des 8 panneaux explicatifs. Bonne visite.

Voici, la version numérique pdf de l'ensemble des panneaux visibles dans le centre du village :

Totem Départ / 1-Place de la Fontaine / 2-Grand Portail / 3-Tour-d-Ayet / 4-Placette / 5-Rue-du-Four-et-Petite-Rue / 6-Portail-Claustre / 7-A-Eglise / 7-B-Eglise / 8-Remparts

Déroulez la page pour accéder à l'ensemble du contenu (ou cliquez sur les liens du sommaire pour accéder directement à une thématique en particulier).

Sommaire :

- Le vallon de Londres

- Le nom de Saint-Martin-de-Londres

- 1000 ans d’histoire

- Le bénéfice

- La justice

- La seigneurie

- L’église

- Les dessins d’AMELIN des années 1800

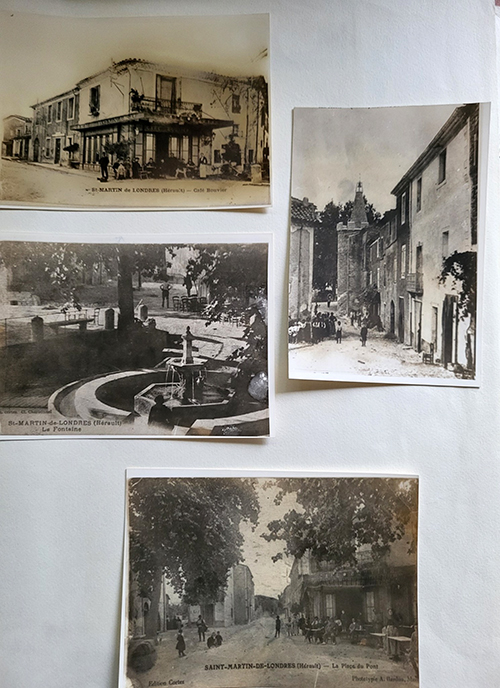

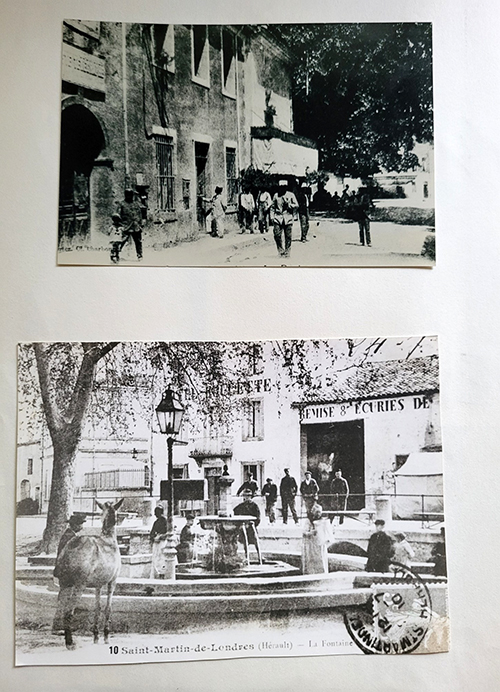

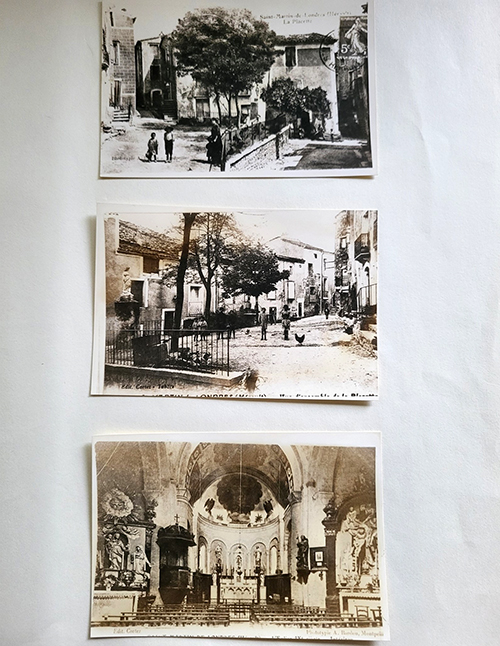

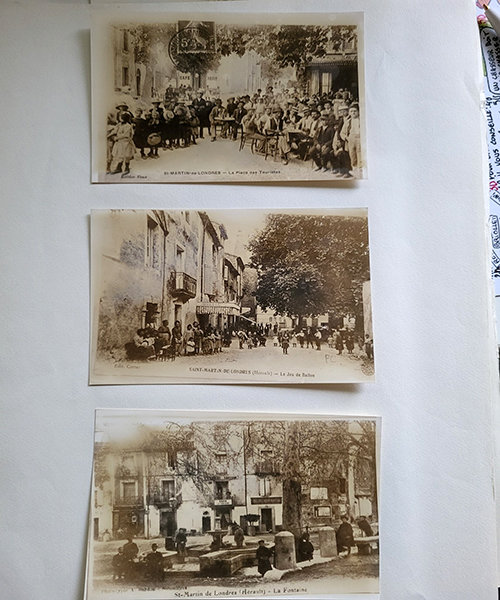

- Les années 1900 (photos et cartes postales)

- Le cadastre napoléonien - 1819

Bibliographie :

- « Histoire de Saint-Martin-de-Londres » - Abbé Emile Bougette - 1909

- Extraits du Journal édité par le Foyer Rural de Saint-martin-de-Londres : « La Garrigue ».

- Apport de l’archéologique et histoire de l’église romane à Saint-Martin-de-Londres - études Héraultaise Philippe Troncin – 1995 - n°26-27

- Archives départementales : Dessins d’Amelin - années 1800

- Illustrations Thomas Robardet : Architecte du patrimoine, Attaché de conservation du patrimoine Communauté de communes du Grand Pic St-Loup.

- Apport des textes, photographies et cartes postales : Luc Maurel 1er adjoint, adjoint à l’environnement 2020-2026.

Le vallon de Londres

L’homme vit depuis la Préhistoire dans notre région (chasseurs à la grotte de l’Hortus, 30 000 avant notre ère). Au Néolithique puis à l’Âge du cuivre et du fer, les premiers paysans ont créé et développé l’économie agropastorale (village de Cambous 3 000 av. J.C, dolmens et tumuli, 1000 av. J.C).

Le pays de Londres, très individualisé, a cependant toujours bien communiqué avec l’extérieur ; deux très anciennes routes traversent le vallon et se croisent près de Saint-Martin-de-Londres. L’une, nord-sud, est une traditionnelle voie de transhumance (RD 986). L’autre, est-ouest, est l’antique route volque (celtes des premiers siècles av. J.C) puis gallo-romaine, de Nîmes à Toulouse (RD 122, RD 32). Certains pèlerins sur le chemin de Arles à St Jacques de Compostelle faisaient le détour par Saint-Martin-de-Londres et Saint-Guilhem-le Désert pour vénérer la relique de la croix du Christ donné par le sultan de Jérusalem à l’empereur Charlemagne qui, transmit à son tour un morceau à Guillaume duc d’aquitaine, marquis de Septimanie, comte de Toulouse, fondateur de l’abbaye de Gellone en 804.

Ce n’est qu’au Moyen-Âge que le pays de Londres entre dans l’histoire. Aux 10ème et 11ème siècles, époque troublée, le pouvoir royal est faible. Des familles princières en profitent : ainsi le comte de Toulouse, Raymond IV, exerce son pouvoir de la Garonne au Rhône. D’autres seigneurs apparaissent (dynastie des Guilhem à Montpellier). De nombreux seigneurs et châtelains sont les maitres du pays des garrigues : ainsi, les Bérard du château de Londres (Mas-de-Londres), les Guilhem de Montarnaud (seigneur de Saint-Martin-de-Londres). Ils tirent profit des biens (exploitation des terres, biens d’église…) dont ils se sont emparés. Ces usurpations sont vivement dénoncées au 11ème siècle par les membres du clergé. Les seigneurs songeant au salut de leurs âmes vont restituer ce capital à l’abbaye de Gellone. Ces donations ont été consignées dans le cartulaire de Gellone ainsi rédigé pour Saint-Martin :

« Au nom du très haut dieu père tout puissant… moi Adémar Guilhem, de Montarnaud … mon épouse Garsinde… et mes fils… nous donnons l’église de Saint-Martin-de-Londres (ecclesiam santi martini de lundras) avec les dîmes… et tout le cimetière… à l’autel du St sauveur du monastère de Gellone… pour le salut de notre âme… et pour notre fils Gerald que nous destinons à l’habit monastique… »

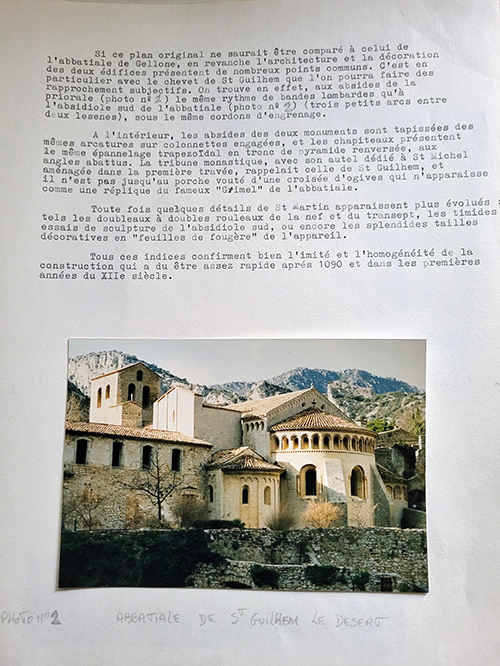

Ce texte est essentiel : c’est la première mention d’une église à Saint-Martin-de Londres. Mais cette église de 1088 n’est pas celle que nous connaissons ; elle était sans doute plus modeste. En témoignent les fouilles réalisées en 1989 où le cimetière s’étendait jusqu’au milieu du cœur de l’église (réf. : études Héraultaises, apport de l’archéologie à Saint-Martin-de-Londres, Philippe Troncin).

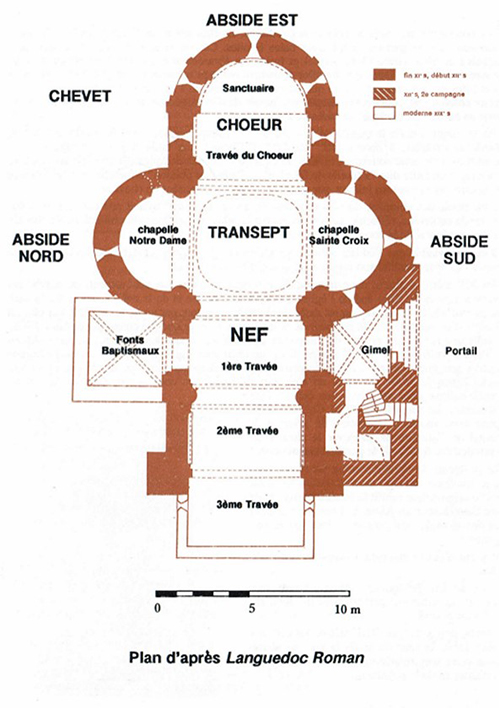

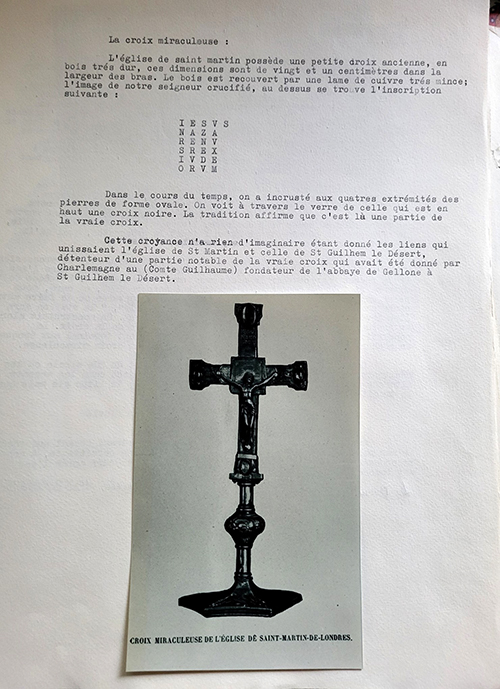

En construisant cette église en forme de croix, les moines de Saint-Guilhem-le-Désert voulaient vénérer la Sainte-Croix (relique de la vraie croix donnait par Charlemagne à Guillaume qui fonda l’abbaye de Gellone). Un fragment de celle-ci a été donnée à l’église de Saint-Martin-de-Londres : elle se trouve exposée dans la chapelle de la Sainte-Croix depuis le 3 mai 2025.

Le nom de Saint-Martin-de-Londres

Martin était un saint homme (évêque de Tours de 371 à 397).

Pourquoi LONDRES ?

Londres de nos jours a d’abord été doundras ; ce n’est qu’au 11ème siècle que Doundras est devenu Loundras puis Londres de nos jours. C’est un mot d’origine celtique. Ce mot se rapproche d’autres noms connus : Dombes, Landes, Toundras signifiant : le marais, le marécage

1000 ans d’histoire

Au 10ème siècle

Le vallon de Londres est occupé par des seigneuries avec leurs maisons familiales (mas) leurs terres et leurs dîmes. Certaines seigneuries avaient mis la main sur les églises et leurs revenus, les transformant en fiefs. Dès lors, il existait les seigneuries féodales ecclésiastiques et les seigneuries féodales laïques.

Les évêques protestaient contre cette usurpation. Les conciles de Narbonne en 990, de St Thibery en 1050 et de Toulouse en 1054 prononcèrent l’excommunication des détenteurs de biens ecclésiastiques. Ce n’est que sous l’influence du pape Grégoire VII au 11ème siècle que les restitutions se succédèrent.

Au 11ème siècle

Il était recensé treize mas ou hameaux, constituant des fiefs autour de l’ancienne église de Saint-Martin-de-Londres (eccliesiam santi martini de dundras). Ceux-ci furent données à l’abbaye de Gellone (Saint-Guilhem-le Désert) entre le 10ème et le 12ème siècle.

1er mai 1088 Adémar Guilhem de Montarnaud donne ou rend le mas (maison familiale à côté de l’église, l’église de st martin, le cimetière avec ces dîmes au monastère de Gellone (Saint-Guilhem-le-Désert).

Le mas d’Aribert, situé proche de l’église, fut rendu en 1100 par Austargie de Montarnaud.

Le mas du Crès se situait à un kilomètre et demi de Saint-Martin-de-Londres vers le nord-ouest (aujourd’hui tènement des Parras et Costebelle). Il fut donné vers 1140.

Le mas des plans se situait sur le chemin menant au castel de Londres (mas de Londres). En 1146, il fut échangé avec le monastère de Gellone contre des biens situés sur le territoire de Laroque prés de Ganges.

Le mas de Cabaniz ou mas du Puech se situait sur le tènement de Darnieux, au nord-est du village. Il fut donné à l’abbé Bérenger représentant le monastère de Saint-Guilhem en 1098.

Le hameau de Vallès, constitué de plusieurs biens appartenant à plusieurs familles, se situait au sud de Saint-Martin-de-Londres, entre le Rieutort et Puech-camp (aujourd’hui tènements de la Rasimière et des Lauzes). En 1005, l’abbaye possédait quatre maisons. En 1029 ,1114 ,1119,1127,1140, des maisons et des dîmes furent rendues au monastère.

A partir du 12ème siècle, le monastère a continué à étendre sa seigneurie sur les mas des alentours, pour certains encore connus de nos jours : mas de la Liquière, mas de Combe putère, mas de Romiguières, mas de Regardies, mas de la Pourcaresse, mas de la Sale, mas de Rieussec, mas de Vitrolles.

Frouzet était une seigneurie que possédait l’abbaye depuis le 10ème siècle. La seigneurie s’étendit les siècles suivants : hameau d’Uglas, le moulin de Frouzet (moulin de baudran puis moulinet), mas de Baudran, mas du Lamalou, mas du Cailar, Montlous, mas de Bougette.

Les moines de St Guilhem étant en possession des revenus de l’église de Saint-Martin-de-Londres durent obtenir l’institution canonique nécessaire pour constituer le prieuré. L’évêque de Maguelone leurs donna, vers 1090, l’église de Saint-Martin-de-Londres, les dîmes, les offrandes et les revenus.

Les possessions que l’abbaye avait à Saint-Martin furent confirmées par les papes et les rois de France. En 1122, le pape Calixte II prend sous la protection du Saint-Siège l’abbaye de Gellone où figure l’église de Saint-Martin-de-Londres.

En 1162, le roi louis VII en présence du pape Alexandre III confirma toutes les donations antérieures au monastère de Gellone dont figurait l’église de Saint-Martin (constituée en prieuré).

Au 12ème siècle

Le Prieuré constitué comprenait le village composé des maisons proches de l’église de Saint-Martin (constituant une paroisse) et les mas alentours recensés plus haut. En outre, le prieuré comprenait le mas de Caserils (cazarils), le mas de la Talhade, le mas de la Roque (mas de Caunas), le mas de Careyrolles (mas de Teulagèse), mas de Blaquière proche de careyrolles, les mas de Montlous, la Conque, Conquette, Uglas, le mas de Masclac, et le territoire du castel de Londres avec l’église Saint-Gérald (mas de Londres).

Le village comprend, en 1162, deux parties distinctes :

- L’enclos du cimetière (première enceinte) : on y trouve l’église, la maison seigneuriale, une tour, la maison du prieur et des maisons côté ouest. Pour se protéger et se défendre des campagnes et des luttes, dès la fin du 12ème siècle, l’enclos se fortifie. Deux tours carrées garnies de machicoulis sont construites (portail d’entrée de l’enclos). Elles servaient de tour de garde et étaient fermées. Un portail vouté fut ouvert sous la maison prieuriale donnant accès au nord sur le plan de claustre actuel. Cet enclos fortifié se nommait le cloître ou la maison claustrale. Cette première enceinte fut appelée « forteresse » ou « vieux fort » et a gardé ce nom dans les actes privés jusqu’à la Révolution.

- Le village construit sur le flanc de la côte (deuxième enceinte) : à partir de la fin du 12ème siècle, les fortifications sont construites depuis le 1er enclos autour de l’église, en plusieurs phases jusqu’ au 15ème siècle.

Au 13ème siècle

La vie communale constituée s’affirme. Pendant les trois siècles suivants, le prieur est appelé « seigneur » dans tous les documents. En 1261 un acte retrace les organisations au sujet de la justice civile et criminelle, les bans, le droit de cuisson du pain et de vente du vin, le paiement de la dîme de blé et de légumes, le partage des chandelles en l’église les jours de grandes fêtes, l’emplacement du fumier du village etc… les actes de reconnaissances des biens dépendants du prieur Bernard de Bruguières furent dressés par le notaire.

Au 14ème siècle

De nouvelles fortifications vinrent envelopper le village pour se prémunir contre les campagnes des grandes compagnies. Pendant la guerre de 100 ans les mercenaires se regroupaient en temps de paix et, faute d’employeur, ils vivaient au détriment des populations. Les murailles, épaisses de 1,45 mètres s’appuyèrent aux murs de la 1ère enceinte. Elles descendirent jusqu’au Vallat d’Aillet (rue des Remparts) en passant par la tour prime aujourd’hui détruite du côté sud-ouest et de l’autre côté vers le Rieutort (rue du torrent de Toulouze) longeant le Vallat de Combe côté nord-est. Aux deux angles, s’élevèrent deux tours circulaires (tour de Ganges et tour du Vallat d’Ayet). La muraille de base rejoignait les deux tours, l’ensemble formant un polygone.

Trois portails correspondaient aux entrées du village. L’un, à l’origine, s’appela le portail d’Aillet (Ayet) ou grand portail (rue du Grand Portail). Le deuxième, côté nord-est, s’appela portail de Ganges ou portail neuf (accès rue de l’église). Le troisième, nommé « le Portalet », plus étroit et placé à côté de la tour prime côté ouest n’était qu’une porte de passage (rue des Rremparts, rue du Portalet).

Au-devant du grand portail, sur la place vers la fontaine, se trouvait un ravelin (ouvrage bas composé de deux faces formant un angle saillant, servant à couvrir une courtine ou un fort). Il faisait face au chemin d’Aniane (rue des Barrys et chemin de Montpellier à Ganges).

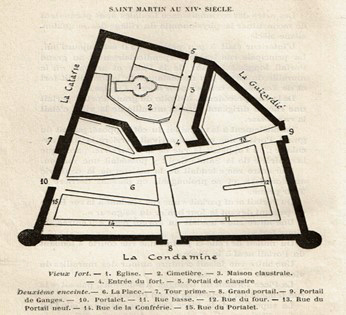

(Plan du village - XIVème siècle)

15ème siècle

A la Renaissance, en France, la population de Saint-Martin-de-Londres était déjà constituée en communauté civile depuis le XIIIème siècle (1262, vu précédemment). Elle avait pour armoiries :

« D’azur, à un saint martin d’or, sur son cheval d’argent

Coupant avec son épée son manteau pour en donner

La moitié à un pauvre de carnation, vêtu de gueules ».

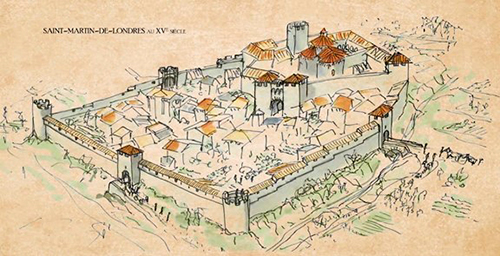

Maquette du village au XVème siècle :

(Plan de Thomas Robardet - architecte du patrimoine CCGPSL)

L’organisation de la communauté était bien cadrée. Pour exemple, le 28 août 1414, une réunion du conseil général des habitants sur convocation des syndics (les membres nominatifs de la communauté), autorisée par le bayle, se réunissaient dans la cour de la maison du prieur. Celle-ci nommait les procureurs et les conseillers en charge de gouverner la commune. L’administration communale était peu impliquée, les revenus étant très restreints jusqu’à la Révolution. Les dépenses consistaient dans l’entretien des murailles et des rues du village, la réparation des chemins.

Le bayle nommé par l’abbaye de Gellone exerçait la justice et la surveillance administrative. Le tribunal prenait le nom de « cour ordinaire de Saint-Martin ». Le bayle était accompagné de magistrats : le procureur juridictionnel (représentant le ministère public actuel) d’un huissier et d’un greffier. Ils étaient appelés « officiers ordinaires de Saint-Martin ».

16ème siècle

Le village franchit l’enceinte et s’agrandit.

- A l’ouest, au-dessus de la tour prime (en haut de la rue des Remparts), sur le ténement de la Catarié, le quartier prit le nom de « faubourg de la Catarié » ou « Barrys Hauts » aujourd’hui c’est le quartier haut.

- Autour de l’Aire de Claustre, sur le tènement de la combe, un groupe de maisons l’entourait (plan de Claustre).

- Un quartier s’éleva entre le Claustre et le portail neuf s’appelant « faubourg de la Guizardié puis le Barrys bas » (entre Rue des Barrys hauts, plan Bellevue, rue du Plan).

- De l’autre côté de l’Ayet, faisant face aux remparts, le tènement de la condamine borné par le chemin vers Aniane et le chemin du moulin du seigneur. La rue du quartier forma un angle tendant vers Viols-le-Fort (aujourd’hui rue des Barrys).

- Entre la mairie actuelle et le moulin, s’étendait une chènevière (champ où l’on cultive le chanvre, sa fibre résistante était utilisée pour le textile). Sous la muraille, entre le Grand Portail et la tour de Ganges, se situait le jeu de ballon. La Placette, entre le Grand Portail et l’ancienne fontaine, déviait l’eau du ruisseau de l’Ayet. Sur celle-ci, un corps de garde était positionné jusqu’au 19ème siècle.

- La source qui alimentait le village était la même qu’aujourd’hui. On retrouve la trace du chemin de l’ancienne fontaine (route du Pic Saint-Loup). A la place de la fontaine actuelle, il existait un puits.

17ème siècle

Au milieu du 17ème siècle, la communauté songea à mettre à profit la source située sur le chemin du castel. Un grand puits existait en dehors des murailles, à côté du Vallat d’Aillet ; une auge dans laquelle on versait de l’eau servait d’abreuvoir aux bestiaux. Le 25 août 1654, la construction d’une fontaine fût ordonnée pour la somme de deux cents livres. Cette fontaine était formée d’un grand bassin hexagonal. Au milieu, une stèle s’élevait et laissait échapper l’eau par des griffons placés à la hauteur d’un mètre soixante. Quatre auges, posées à côté, servaient d’abreuvoir pour le petit bétail. Les bêtes de trait se désaltéraient, elles, au grand bassin. Cela donna lieu à quelques accidents et motiva, par la suite, le remplacement de cette fontaine en 1850 par l’actuelle.

En 1692, un édit signé à Versailles institua dans chaque commune un office de maire. Dans un acte du 27/02/1694 apparait le nom du 1er maire : Fulcrand Roux commissaire du roi, maire perpétuel.

En 1693, on note la construction des arches et de la galerie voutée sous la maison des prieurs (place de l’église).

18ème siècle

En 1703, des travaux furent entrepris : remplacement des portes en bois du Grand Portail, du portail de Ganges et du Pourtalet.

En 1744 : réparations du corps de garde et des murailles du jeu de ballon, du ravelin et de la place couverte occupée par le corps de garde (rue de l’Ayet / place de la Fontaine).

En 1720, le chemin royal de Montpellier à Ganges passait par le castel (Mas-de -Londres), le pont du Renard et le logis du Bosc (la Cardonille). La demande de détourner le chemin royal par Saint-Martin-de-Londres fut acceptée et l’on construisit le pont de Duval (route du Littoral).

En 1720, la culture des mûriers et des vers à soie est introduite à Saint-Martin.

A la Révolution, le portail du cloître donnant sur le plan de claustre est ouvert signifiant l’abolition des privilèges.

En 1789, le corps de garde est installé dans la tour de Ganges.

La tour de Ganges fût couverte en 1791.

19ème siècle

Dans la tour de Ganges, la salle du premier étage a servi aux réunions du conseil municipal de 1801 à 1860. Le rez-de-chaussée a servi de corps de garde puis de prison.

(Photo 1980 de la Tour de l’horloge)

La fenêtre du bas ou était la prison. Celle du premier étage où se réunissait le conseil municipal.

En 1848, lors de l’avènement de la deuxième république, on planta un arbre de la liberté dans l’intervalle compris entre la fontaine et la route. Celui-ci sera arraché en 1850 avec la construction de la nouvelle fontaine.

En 1854, c’est la fin de la construction de la fontaine actuelle avec la vasque hexagonale et les abreuvoirs. Cette fontaine dans sa conception est unique en France.

En 1850, la canalisation amenant l’eau à la fontaine publique n’avait été réparée qu’un demi-siècle auparavant. Les tuyaux en terre se trouvaient en mauvais état. L’eau se perdait et l’on était menacés « de voir la fontaine cesser de couler ». Le conseil municipal décida, le 19 mai 1850, de créer une nouvelle canalisation avec des tuyaux en tôle et, en même temps, de remplacer la fontaine de 1654 par un monument plus dégagé et plus artistique destiné à embellir la place. Alors fontaine actuelle fut construite. On démolit la placette, un des deux platanes qui l’ombrageait afin d’élargir la superficie du sol qui devait recevoir le nouveau monument. Celle-ci a perdu de sa prestance depuis les travaux de relèvement de la place en 2018.

(Photo L-Maurel - année 1980)

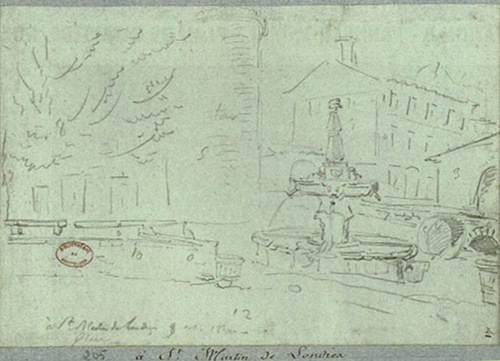

(Dessin d’AMELIN - début 19ème siècle)

Nous apercevons à gauche la place de la fontaine, surélevée, avec ses bancs et le platane avant la construction des abreuvoirs en 1850.

Le 19ème siècle a été fatal aux fortifications. Le portalet fut démoli avec la muraille jusqu’à la tour circulaire de l’Aillet. Le portail neuf fut démoli en 1854 avec le pont sur le Torrent de Toulouze afin d’adoucir la montée de la côte pour la circulation des charrettes. La tour prime a été sacrifiée la dernière, les pierres ont servi à la construction de la mairie en 1880.

En 1855, la superficie de la place du village était plus grande qu’aujourd’hui (la Placette). La rue du portalet fut élargie.

La justice

Le bénéfice

La seigneurie

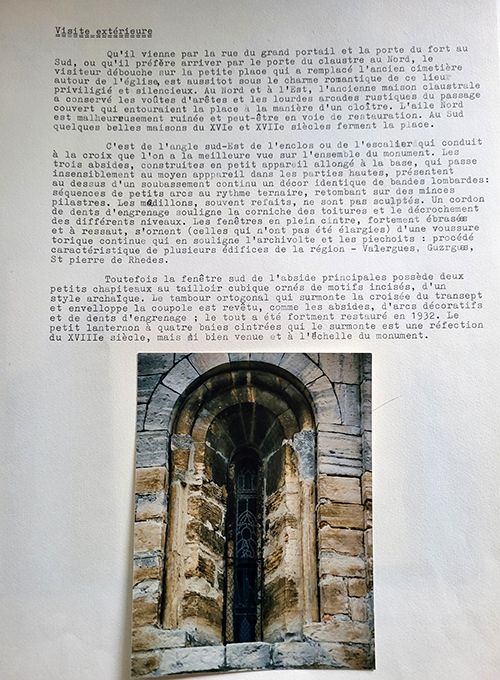

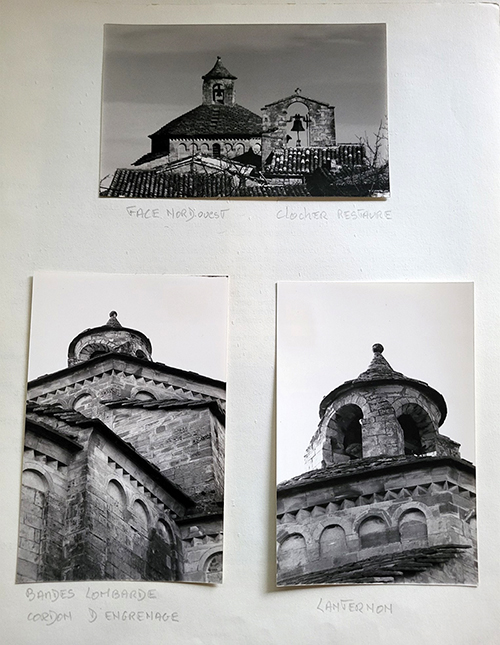

L'église

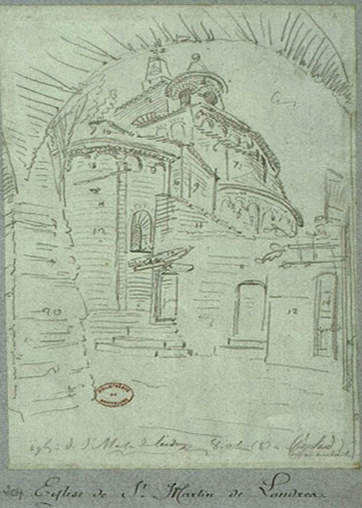

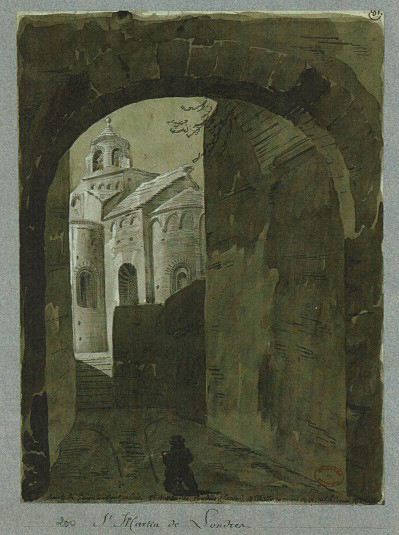

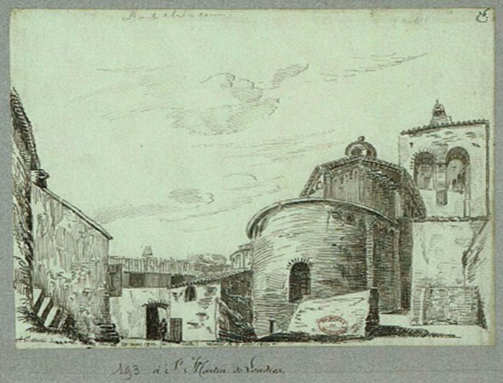

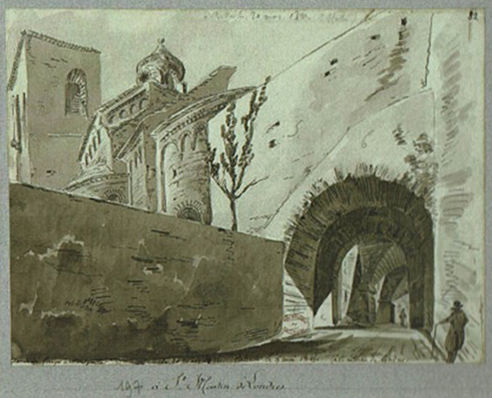

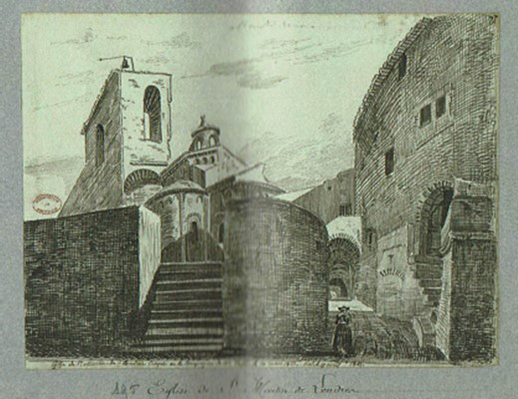

Dessins d'Amelin - début du 19ème SIECLE (Archives départementales)

Vue du chemin du castel (Mas-de-Londres)

Vue du Plan de Claustre

Vue du Plan de Claustre

Rue de l’Ayet

Cloître vouté à l’endroit de la porte des 1000 ans

Rue du Torrent de Toulouze - vue du Plan de Claustre

Rue du Grand Portail : vue sur le Grand Portail depuis la Placette

Le cloître vers la porte donnant sur le Plan de Claustre

Ancienne entrée de la sacristie

L’abside nord vue du jardin. La chapelle des fonds baptismaux n’existait pas. A gauche, la première maison du prieur.

Citerne - Cour du prieur

Mur contre l’abside séparant le cimetière de la cour du prieur. Les fondations de ce mur ont été retrouvées lors de fouilles en 2024.

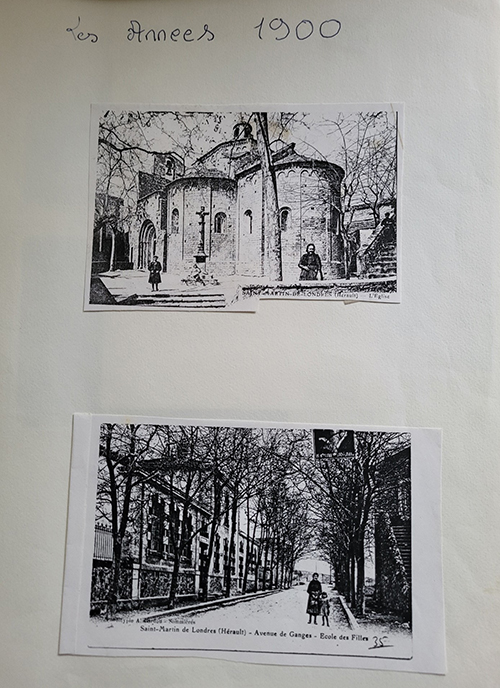

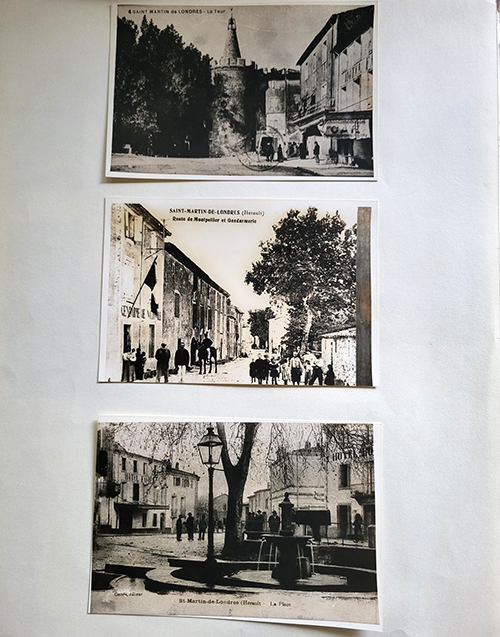

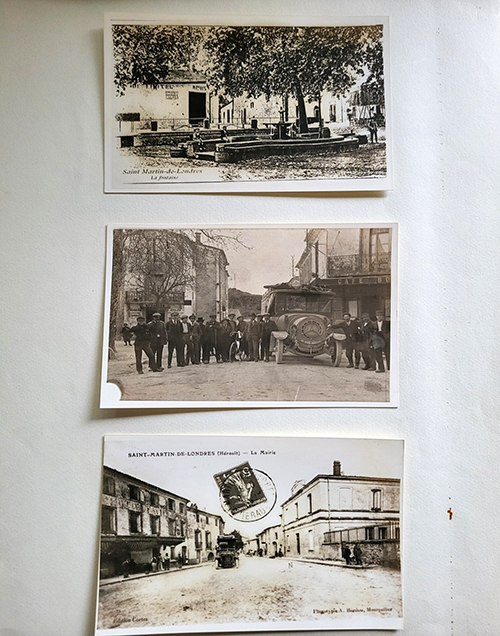

Les années 1900 (photos et cartes postales)

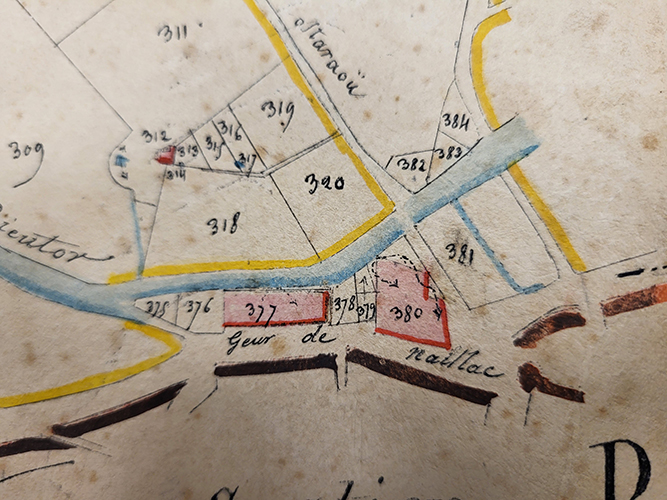

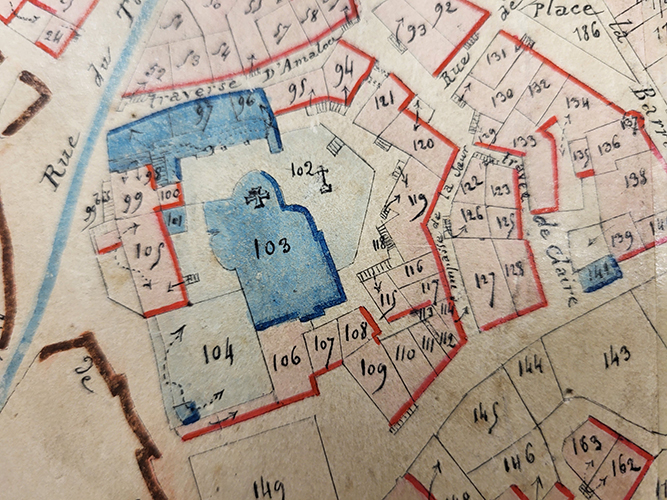

Cadastre napoléonien - 1819

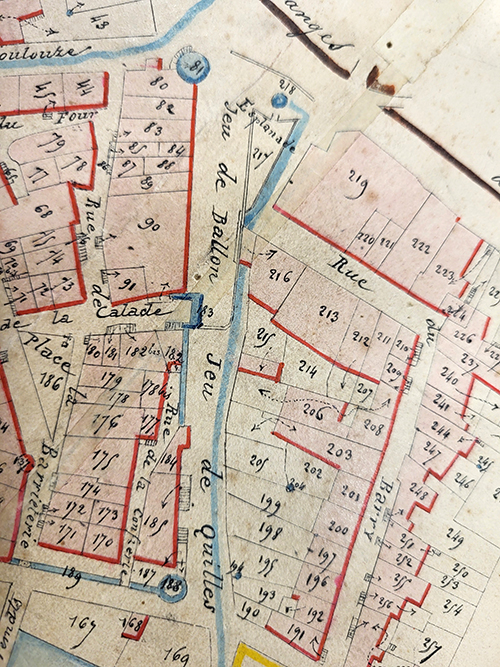

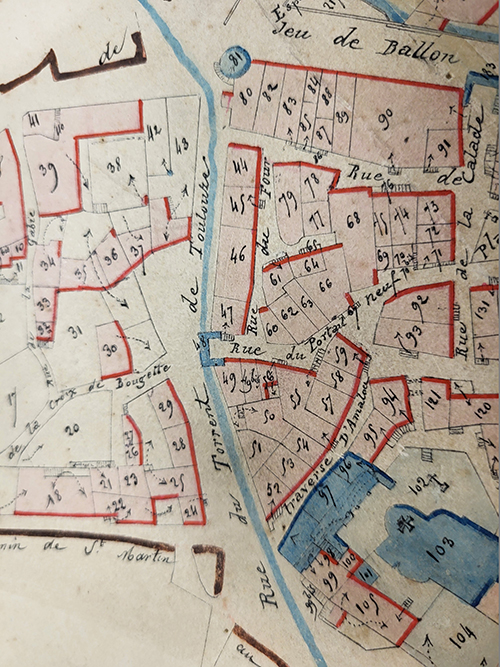

Extraits du Plan cadastral napoléonien de 1819 - Saint-Martin-de-Londres

Village Médiéval :

Les noms des rues en 1800 :

Rue de la calade (rue du grand portail)

Rue du portail neuf (rue de l’église)

Rue de la Barrieterie (rue du four et rue du Pourtalet)

Traverse d’Amalou (rue de l’Estamaire)

Jeu de ballon (place de la fontaine)

Jeu de quilles (rue de l’Ayet)

N°141 Tour du Pourtalet (détruit au 19éme siècle)

Les Remparts sud :

N°81 Tour de Ganges ou Tour de L’Horloge

N°188 Tour de L’Ayet

N° 183 le Grand Portail

N° 218 le Puit fontaine

Les Remparts Est :

N° 48 Le Portail Neuf ou de Ganges

Le Fort (1ère enceinte Fortifiée du prieuré autour de l’église) :

N°103 L’Eglise

N° 105 1ère Maison du prieur 12ème Siècle

N°104 Le Jardin du prieur

N° 120 Dernière maison des prieurs 17-18ème

N°94 et 121 Les deux tours de l’entrée du fort

N°96-97-99 Maisons prieuriales sur le cloître

Emplacement du ruisseau du Rieutort avec le ruisseau de l’Ayet :

N°381 Terrain traversé par l’Ayet (Salle des Rencontres)

N°380 Maison Favier (Mairie actuelle) au 19ème

N°319 et 320 - Le Mail

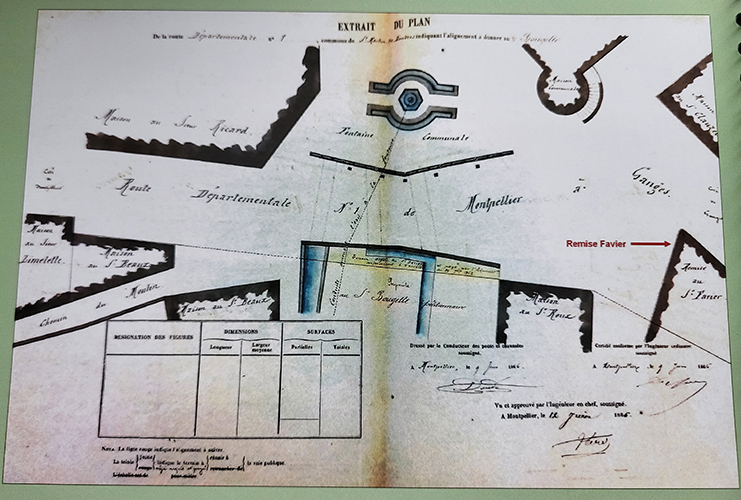

Document d’arpentage de 1886 :

En bleu : canalisation du Ruisseau de l’Ayet en 2 parties traversant le champ propriété Bougette (Salle des Rencontres actuellement).

Sous la route départementale : 3 boyaux venant de la place de la fontaine.

Maison Roux (Office du Tourisme, France Services actuellement).

Maison Favier (mairie actuelle).

En pointillés : l’alignement proposé en 1862.

La remise de Favier va disparaître au profit de la rue devant la mairie.

| Mairie de Saint Martin de Londres Tél: 04 67 55 00 10 |